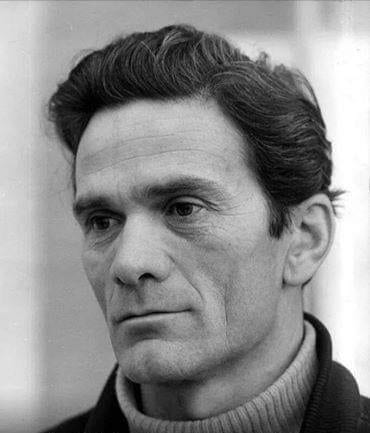

Ricorre oggi, 2 novembre 2020, il 45° anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Per l’occasione il Prof. Carmelo Aliberti ci propone un profilo critico del poeta, scrittore, regista, ecc., corredato da una lettera commovente e di alta letteratura di Oriana Fallaci, intima amica sincera dello scrittore. Un’analisi non comune dell’opera di Pasolini, a cui la Francia dedicò un mese di convegni e manifestazioni di ogni genere.

PIER PAOLO PASOLINI

Tra passione ideologica, impegno intellettuale, fuga dal marxismo e lotta con la bandiera del sottoproletariato delle periferie romane.

Con una lettera postuma di Oriana Fallaci, molto amica del poet a,da Lei definito “Tu era la nostra luce, tu eri la luce”

Pier Paolo Pasolini, rarissima e suprema figura di intellettuale, grande scrittore, poeta, regi-sta, editorialista dell’Espresso, anticonformista molto colto e critico perforante, pronto a processare culturalmente sul settimanale la classe politica di un’Italia ridotta alla miseria, grondante di iniquità sociali e governata da apprendisti stregoni, senza etica e infangata dalla corruzione, di cui conosceva bene i machiavellici inganni del potere e i nomi dei mandanti di delitti eccellenti e dello stragismo che insanguinava la penisola, :” io so i nomi dei colpevoli, ma non ho le prove, per smascherarli”, fu trovato massacrato sul lido do Ostia, il 2 novembre 1975. Le indagini si conclusero con l’arresto del presunto colpevole. Alcuni quotidiani allusero all’omicidio politico o al mondo trasgressivo della periferia romana, frequentata da Pasolini.

Altri sostennero che Pasolini, constatata l’inefficacia delle invettive culturali, cercava volutamente la morte, come anche si evince dalla lettera postuma, inviatagli idealmente da Oriana Fallaci, riportata alla fine del testo.

Poeta, narratore, saggista, regista cinematografico, promotore di dibattiti ideologici,antropologici e culturali, Pasolini è ancora lo scrittore più discusso del Secondo Novecento, fu una figura complessa e contraddittoria, ma visse con disperata sincerità il suo destino di uomo e di artista ed ha configurato nelle sue opere il simbolo nitido del travaglio esistenziale del nostro tempo.

Pier Paolo Pasolini nacque il 5 marzo 1922 da padre romagnolo, militare di carriera, e da madre friulana, a Bologna, ma, dopo diversi trasferimenti in città del Nord, trascorse parte dell’infanzia e l’adolescenza a Casarsa, il paese materno, dove scoprì il senso esistenziale del mondo contadino, teneramente disposto alla trasfigurazione mitica. Nel paese della madre, avvertì le prime emozioni poetiche e i primi turbamenti sensuali, che dovette soffocare per il fortissimo legame con la madre e la paura per la tirannica figura paterna, che hanno deviato il ragazzo verso l’omosessualità. Allora si dedica agli studi con eccellenti risultati e si immerge nei versi di Carducci, Pascoli, D’Annunzio e dal 1937, scopre Rimbaud, Verlaine, Mallarmè ed altri poeti del Decadentismo europeo, mentre Leonetti e Roversi lo iniziano alla poetica dell’Ermetismo italiano. Viene, intanto, affascinato dalla poesia pura che lo libera dalla tradizione poetica classica e preferisce scegliere il dialetto friulano, di cui apprezza la genuina freschezza e l’aurorale verginità. Sull’onda di tale propensione, pubblica nel 1942 la raccolta “Poesie a Casarsa”, confluite nel 1954 nel volume “La meglio gioventù” e fonda “l’Accademia della lingua friulana”, ma nel 1949 si trasferisce a Roma, dopo essere stato sfollato dal 1943. In famiglia, ebbe continui scontri con il padre, che gli preferiva il fratello Guido; ciò ferì profondamente Pier Paolo che cercò affetto e protezione nelle braccia materne. L’uccisione del fratello minore Guido, con cui aveva trascorso una serena adolescenza, mentre combatteva nel 1945, durante la Resistenza, dai partigiani jugoslavi; Il ritorno del padre ammalato dalla prigionia impazzito per la sconfitta del Fascismo e per la distruzione della lingua italiana in casa, lo resero folle e lo trascinarono facilmente nell’abuso di vino, scaricando tirannicamente la sua demenza su Pier Paolo;la madre gravemente ammalata e follemente amata dal marito, senza riuscire a ricambiare l’amore, in quanto distrutta da tanto dolore che la indusse a segregarsi nel proprio angoscioso silenzio, convinsero Pasolini e la madre a fuggire da Casarsa e rifugiarsi a Roma. Nel febbraio del 1945, sul finire del secondo conflitto mondiale. Dopo la guerra, Pasolini divenne insegnante in una scuola media in provincia di Udine e abbracciò la militanza nel PCI. Nel 1949 esplose lo scandalo conosciuto come il fatto Ramuscello, che costrinse lui e la sua famiglia a scappare dal Friuli. Fu accusato di corruzione di due minorenni e, di conseguenza, fu licenziato, espulso dal PCI ed emarginato insieme alla famiglia, che decise quindi di trasferirsi a Roma.

I primi anni nella Capitale furono vissuti quasi in povertà e Pasolini dovette arrangiarsi facendo qualsiasi lavoro, finché conquistò un posto fisso come insegnante e intraprese la collaborazione con quotidiani, riviste e programmi radio. Nel ’54, Pasolini riuscì gli spazi e l’editore con cui pubblicare le sue Poesie a Casarsa e, a seguire, nel ’55, il suo primo romanzo “Ragazzi di Vita”. Nel ’57 collaboro’ con Fellini per “Le notti di Cabiria” e dal ’61 esordì come regista cinematografico con l’opera “Accattone”. Durante gli anni ’60, fino alla morte, proseguì il suo lavoro di regista, girando film decisivi per la storia del cinema italiano come Mamma Roma e Uccellacci e Uccellini”. Dal ’73, Pasolini collaborò anche con il Corriere della Sera: gli articoli, perlopiù tesi verso l’analisi della situazione del Paese, finirono pubblicati nel libro “Scritti corsari (1975).Oltre a questa intensa attività intellettuale, di scrittore, regista e critico fortemente polemico nei confronti dei poteri costituiti e soprattutto verso la neo-nata classe borghese, Pasolini fu uno dei principali poeti del Novecento italiano: fin dalle primissime prove del ’37, scrisse poesie per tutta la vita. Nel periodo giovanile di Casarsa, preferì l’idioma dialettale friulano per essere più vicino al popolo e togliere così il controllo culturale della Chiesa sulla popolazione meno alfabetizzata. In seguito, uso’ la forma poetica anche per descrivere il suo pensiero in merito a eventi quotidiani o alla complessa situazione politica e sociale in Italia durante gli anni ’60 e ’70. Le sue poesie furono raccolte in Poesie a Casarsa (del ’37), La nuova gioventù (del ’54 e ’75) e nei 3 volumi dell’antologia (del 75), “Poesie perse e dimenticate” (dell’80) e “Poesie dimenticate”, sempre dell’80. Durante la sua vita, Pasolini dovette subire un notevole numero di processi, da quello di Casarsa per corruzione di minori a quello per tentato furto ai danni di un distributore di benzina (fatti del Circeo). Molte accuse o querele che dovette sopportare furono addirittura stravaganti o fantasiose e comunque infondate; altre sicuramente imbarazzanti soprattutto considerando il momento storico in cui accaddero. Quasi tutti i film di Pasolini furono censurati o tagliati. Diverse volte, durante la proiezione dei film, si scatenarono boicottaggi o manifestazioni spesso violente. Ad ogni dichiarazione, articolo o intervista rilasciata seguirono spesso reazioni violente o risentite, sia a destra che a sinistra, anche e soprattutto nel mondo politico e intellettuale. Pasolini fu ucciso all’idro- scalo di Ostia, la notte del 2 novembre 1975. Per l’omicidio venne accusato Pino Pelosi, 17 anni, un “ragazzo di vita” che si trovava con Pasolini per prostituirsi. Le circostanze, le condizioni in cui fu ritrovato il corpo del poeta, oltre a diverse testimonianze, hanno sempre fatto pensare che Pelosi non fu l’unico assassino. Nel 2005, dopo 30 anni di carcere, Pelo si ha dichiarato che non fu lui a uccidere il regista. Fino a qui, riassunti in breve, i fatti principali relativi alla vita. Per evitare diaggiungere elenchi di libri o film o aforismi, l’elenco dei processi e delle accuse e molto altro, consigliamo a chi fosse interessato l’ottimo e completo libro. “Dedicato a Pasolini.

Si potrebbe concludere con le definizioni un po’ trite di quello che Pasolini ha rappresentato e della figura mitizzata che è diventata oggi: un intellettuale scomodo, un pensiero attuale e moderno, valido oggi più di ieri, un provocatore ecc. Purtroppo, moltissime cose che si sono sentite in seguito alla tragica e imbarazzante morte sono state dettate, a volte, anche dalla coscienza sporca di chi, quando era in vita, lo aveva isolato, insultato o detestato. Tanto più illuminato e disperato ci sembra oggi il suo punto di vista, tanto più fu scandaloso e intollerabile negli anni del boom economico, dell’affermazione della classe borghese, del terrorismo politico, della contestazione studentesca, dell’emancipazione femminile… Per chi volesse scoprire di più sulla figura del poeta e il complesso contesto storico/culturale in cui maturò il delitto, è certamente consigliata la lettura del libro già citato… Dopo il primo periodo di povertà e di fame, senza riuscire ad inserirsi nella Città, riprese la sua attività creativa e saggistica e non tardò ad imporsi negli ambienti culturali più autorevoli. Lontano dal suo mitico Friuli, si accosta al sottoproletariato romano, assorbendo alcuni principi fondamentali del marxismo, vagheggiando una rivoluzione che porti alla ribalta della storia le masse dei diseredati, degli sfruttati e valorizzi attivamente il disprezzo del popolo contro una decrepita borghesia e, sotto la pulsione lirica emotiva, scende agli Inferi delle borgate romane per condividere il dolore e la miseria della povertà della vita degli “ultimi” e rinnegati da una società ingiusta e inapparente. È il secondo tempo della sua esplorazione antropologica e sociale del proletariato, battezzato dai critici come “Il mito sottoproletario”. Da queste sue immersione nel mondo della disperazione e della rabbia, nascono i romanzi “I ragazzi di vita” e “Una vita violenta”, seguiti dai versi “La religione del mio tempo”. La sua biologica passione sociale e le fibrillazioni liriche di fronte alle cenciose condizioni di vita disumana, apre le pagine di “Officina” (la rivista fondata nel 1955 da lui e da Francesco Leonetti) alla teorizzazione di un’arte sperimentale, tesa a rivoluzionare le scelte tematiche e le strutture formali di una languida letteratura italiana, caratterizzata dalla dissoluzione dei valori della Resistenza, dichiarando l’eterodossia della sua visione marxistica, accusando il P.C. I, di aver eluso i veri problemi del mondo contadino e la tipologia psicologica ed esistenziale del sottoproletariato contadino e urbano. Allora rivolge l’attenzione ai popoli del Terzo Mondo, ancora non corrotti dai sistemi capitalistici, e ricchi di umanità primitiva e di potenzialità rivoluzionarie, con la consapevolezza di essere stati derubati delle ricchezze minerarie dal colonialismo europeo. Con l’attenzione ai drammi dei paesi sottosviluppati si chiude la terza fase dell’impegno politico e civile dello scrittore, concentrato nelle raccolte poetiche: “Poesia in forma di rosa”, “la miscellanea “Alì dagli occhi azzurri” e il resoconto di viaggi “L’odore dell’India”. L’ultima fase è quella degli anni settanta e si consuma nell’amarezza per il crollo di tutte le fedi e della speranza di un’impossibile palingenesi, come dichiara in una intervista nel 1971: “Sono privo praticamente e ideologicamente di ogni speranza.” Questo stato d’animo amaro si avverte in tutti i testi letterari pubblicati in quegli anni da “Trasumanar e organizzar”, al poema” La divina mimesis”, a “I saggi corsari”. Nel film “Il porcile” e “ Salò e le venti giornate di Sodoma” traduce in episodi ed immagini l’inferno edonistico, in cui si consuma la vita crudelmente avida di godimento carnale e di denarolatria. Visse gli ultimi anni nel fiele della logorante angoscia, con la scoperta dell’inutilità della vita, priva di alcun senso. Le cronache del tempo e il processo indicò colpevole del delitto un ragazzo di borgata, da lui spesso ricercato come compagno di piacere. Lo stesso successivamente dichiarò di non essere stato solo, facendo intuire la tramatura di un complotto per la preannunciata inchiesta da lui condotta sulle nefandezze di una classe politica ignobile che aveva prosciugato il sangue degli italiani. Altri sostengono che il massacro del corpo dello scrittore sia ascrivibile alla morte di Enrico Mattei, avvenuta in un “incidente aereo tra Catania e Milano, che aveva progettato di rendere auto sufficiente l’Italia dalle forniture dei paesi produttori, egemonizzati dalle più forti potenze mondiali, che avrebbero potuto servirsi dell’innalzamento ad hoc del prezzo, per mettere in crisi l’economia dei paesi importatori e, più in generale, trarne i relativi vantaggi, determinando una mutazione antropologica della classe dominante che avrebbe incrinato gli equilibri sociali di tutto il mondo, generando la schiavitù delle masse povere, in un Paese orribilmente sporco. Ma riteniamo di non escludere, considerata l’amara sconfitta della sua lotta per il riscatto sociale e civile dei più deboli, aggravò il peso della desolazione interiore di quegli anni, che forse il poeta andava cercando la morte.

La poesia

PASOLINI esordì come poeta nel vernacolo friulano con la silloge Poesie a Casarsa, seguita dalla plaquette Diari e pianti, successivamente riunite nel volume La meglio gioventù. Emerge da questi versi giovanili la rappresentazione di un Friuli primitivo e mitico, forte e fantasioso con l’immagine del mondo, come l’infanzia del mondo, che custodirà sempre nel cuore, verso cui protenderà la sua vita con nostalgia intensa e disperata, particolarmente nel momento in cui si farà più chiara la coscienza della sua malattia morale e il peso del senso di colpa. Le prime liriche dialettali del giovane poeta sono pigmentate da tratti di inusitata originalità, sia nell’osser-vazione del paesaggio che nello scrutinio autobiografico, vibrante di pulsioni carnali e nella naturalezza, con cui l’autore promuove il dialetto alla dignità di lingua pura per la poesia, caratterizzata dalla raffinatezza espressiva, non estranea alle affilate suggestioni dell’intimismo ermetico. La successiva raccolta in lingua “Le ceneri di Gramsci” (1957) è caratterizzata da un’aspra risonanza tonale nella stesura del dialogo fra il poeta e il politico, sostando sul suo sepolcro al Verano. In tale colloquio emerge il contrasto tra la ragione che accoglie e storicizza l’ideologia marxista e il sentimento pre-razionale, che suscita il rifiuto, per abbandonarsi al mito romantico-decadente della spontaneità popolare, senza la prospettiva di alcuna attesa palingenesi, ma per godere della commozione poetica. Nel colloquio virtuale, Pasolini confessa a Gramsci la vera sostanza della sua ideologia:” Io sono, nello tesso tempo, con te e contro di te; con te nel cuore, nella limpida luce della coscienza etico-civile: contro di te nelle “buie viscere”, cioè nel cieco fondo istintivo dell’anima”…”attratto da una vita proletaria/ a te anteriore, è per me religione/la sua allegria, non millenaria/la sua lotta:la sua natura, non la sua coscienza organico, cieco esecutore del codice ideologico del partito, ma la confessione a”. Tale confessione chiarisce la sua interpretazione del marxismo, un marxista sui generis, non appigliato a rigidi teoremi astratti o alla crudeltà rigida dell’intellettuale Gramsci apre un varco nella umanissima poesia di Pasolini. Già numerosi componimenti de Le ceneri di Gramsci sgorgano dalle esperienze del poeta nella vita del suburbio romano. Il poeta dell’allegria dei poveri è anche l’intellettuale progressista che soffre, come una colpa borghese, la propria propensione all’”estetismo del primitivo”. Tuttavia, dopo “Le ceneri di Gramsci”, le istanze contraddittorie della sua ispirazione, controllata dal poeta con il felice equilibrio stilistico, anzi nei testi successivi (da “L’usignolo della chiesa cattolica (1951), a “La religione del mio tempo” (1961), a “Poesia in forma di rosa” (1964), a “Trasumanar e organizzar” (1971), di frequente emerge la prevaricazione ideologica sui dati passionali. Nelle poesie, tratte dal volume “Poesia in forma di rosa” il poeta, già a Roma, senza lavoro e senza abitazione fissa, s’immerge naturalmente nelle popolose periferie romane, dove conosce l’ambiente degradato e molti ragazzi, senza futuro e in balia di ogni tipo di privazione, affrontano spensieratamente la vita, dedicandosi a furti ed espedienti illegali di ogni tipo per poter sopravvivere. Pasolini, plagiato dalla ideologia marxista, si sente uno di loro, anzi mitizza quella cloaca umana, ritenendola vittima di emarginazione totale, quasi un popolo inesistente, per le luci dei Palazzi dell’alta borghesia che avidamente e sadicamente sguazza nelle stanze del potere e sfreccia ad alta velocità per le vie di Roma, come se fossero angeli beati nel cielo di Roma, dove dall’altra parte più bassa marcisce nella scorticante miseria un popolo che sente di non appartenere né alla società, né all’Italia, dove già avanza lo spettro del capitalismo industriale, che per cupidigia imprigiona un altro popolo di schiavi. Attorno a Roma svettano le colline brulicanti di verde e di luce che sembrano accerchiare le luccicanti ville dei ricchi, come denuncia nella lunga poesia: La ricchezza. La riapparizione poetica di Roma, dove il poeta contrappone al dilagante materialismo edonistico, una Roma diversa, faro di civiltà, del diritto, di cultura e di poesia, cioè la Roma di Virgilio, di Orazio, di Catullo e di Lucrezio, ma anche la Roma di Seneca, Plinio e tanti altri modelli di vita e di poesia. S’innalza dai versi di Pasolini un urlo di rivolta e di dolore contro la Roma del capitalismo disumano e contro i poeti contemporanei che vivono all’ombra del Cupolone, accontentandosi delle briciole che il padrone getta in pasto ai propri cani. Lacerato di fronte a questo spettacolo di splendore dei caimani e alla lenta e disperata agonia di una sterminata massa di derelitti senza presente e senza futuro, destinati, perciò, alla lotta senza quartiere per la sopravvivenza, il poeta ritrova dentro se stessa la forza dell’ideologia e incomincia le sue invettive in tutte le direzione contro le assurde iniquità della classe politica e di quella capitalistica, che si è arricchita, riducendo in schiavitù le masse legate, per poche lire, alla catena di montaggio o a lavori usuranti, da dove sarebbero usciti morti. In tale clima si risveglia anche la sua diversità che lui non nasconde a nessuno e che ogni sera cerca di soddisfare con ragazzi delle periferie da lui frequentate, come il suo ambiente naturale. Quando prende coscienza dell’inefficacia della sua delirante lotta, vedendo moltiplicarsi le feroci polemiche dei suoi anche prevenuti nemici, che sono sempre pagati dai padroni, avverte angosciosamente la sua solitudine interiore, che diventa segregazione da un mondo detestato, ipocrita e colluso, avanza oltre ogni limite, sia nella predica della rivoluzione, che nell’abbandonarsi alla deriva della sua anomalia sessuale. Consapevole della sua condizione disperata, forse, come confessa la Fallaci, nutre già impulsi di vocazione alla morte, ma si arresta, nel ricordo della madre, l’unica persona che gli è stata vicina, sorreggendolo con il suo amore e sostenendolo nel brutale calvario a cui era destinato. Ne è testimonianza la poesia: “Supplica alla madre, un altissima preghiera di ringraziamento e una richiesta di perdono, per l’amore in cui si è rifugiato e per il dolore che le ha procurato con la rivelazione della sua diversità, che, invece, la madre recepì, senza attribuirgli alcuna colpa. Ciò, nel suo territorio interiore, costituì un grande conforto, visto che in famiglia sia il padre che il fratello nutrivano ripugnanza per lui. Si consolidò nel cuore di Pasolini un sentimento incoercibile di amore, fino a diventare un complesso edipico. Pasolini che si era laureato con una tesi su Pascoli, considerato un innovatore della tecnica versificatoria, si liberò del tradizionale endecasillabo ed adoperò un sistema metrico e linguistico misto di settenari, versi liberi, corrispondenti alla pause o accentazioni dei suoi sentimenti, che trovano nelle assonanze e consonanze, raramente di endecasillabi, gli strumenti tecnico linguistici, caratterizzati da una limpida e penetrante capacità comunicativa, priva di sbavature o di superflue sovrapposizioni, che rendono i versi di rara armonia e bellezza.

Poesie

Supplica a mia madre

È difficile dire con parole di figlio

Ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

Poesia in forma di rosa (1961-1964), Garzanti, Milano 1964.

La Ricchezza (1955-1959)

Riapparizione poetica di Roma

Dio, cos’è quella coltre silenziosa

che fiammeggia sopra l’orizzonte…

quel nevaio di muffa – rosa

di sangue – qui, da sotto i monti

fino alle cieche increspature del mare…

quella cavalcata di fiamme sepolte

nella nebbia, che fa sembrare il piano

da Vetralla al Circeo, una palude

africana, che esali in un mortale

arancio… È velame di sbadiglianti, sudice

foschie, attorcigliate in pallide

vene, divampanti righe,

gangli in fiamme: là dove le valli

dell’Appennino sboccano tra dighe

di cielo, sull’Agro vaporoso

e il mare: ma, quasi arche o spighe

sul mare, sul nero mare granuloso,

la Sardegna o la Catalogna,

da secoli bruciate in un grandioso

incendio, sull’acqua, che le sogna

più che specchiarle, scivolando,

sembrano giunte a rovesciare ogni

loro legname ancora ardente, ogni candido

braciere di città o capanna divorata

dal fuoco, a smorire in queste lande

di nubi sopra il Lazio.

Ma tutto ormai è fumo, e stupiresti

se, dentro quel rudere d’incendio,

sentissi richiami di freschi

bambini, tra le stalle, o stupendi

colpi di campana, di fattoria

in fattoria, lungo i saliscendi

desolati, che già intravedi dalla Via

Salaria – come sospesa in cielo –Alla mia nazione

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea:

e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,

governanti impiegati di agrari, prefetti codini,

avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,

funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,

una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!

Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci

pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,

tra case coloniali scrostate ormai come chiese.

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,

proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.

E solo perché sei cattolica, non puoi pensare

che il tuo male è tutto il male: colpa di ogni male.

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

Ai letterati contemporanei

Vi vedo: esistete, continuate a essere amici,

felici di vederci e salutarci, in qualche caffè,

nelle case delle ironiche signore romane…

Ma i nostri saluti, i sorrisi, le comuni passioni,

sono atti di una terra di nessuno: una… waste land, per voi: un margine, per me, tra una storia e l’altra.Non possiamo più realmente essere d’accordo: ne tremo, ma è in noi che il mondo è nemico al mondo

lungo quel fuoco di malinconia

perduto in un gigantesco sfacelo.

Ché ormai la sua furia, scolorando, come

dissanguata, dà più ansia al mistero,

dove, sotto quei rósi polveroni

fiammeggianti, quasi un’empirea coltre,

cova Roma gli invisibili rioni.

L’alba meridionale

case qui piccole, muffite, di crosta bianca,

là alte, quasi palazzi, isole color terra,

galleggianti nel fumo che le fa stupende,

sopra vuoti di strade infossate, non finite,

nel fango, sterri abbandonati, e resti

d’orti con le loro siepi – tutto tacendo

come per notturna pace, nel giorno. E gli uomini

che vivono in quest’ora al Prenestino

sono affogati anch’essi in quelle strie

sognanti di celeste con sognanti lumi

– quasi in un crepuscolo che mai

si debba fare notte – quasi consci,

in attesa di un tram, alle finestre,

che Fora vera dell’uomo è l’agonia –

e lieti, quasi, di ciò, coi loro piccoli,

i loro guai, la loro eterna sera –

ah, grazia esistenziale degli uomini,

vita che si svolge, solo, come vera,

in un paesaggio dove ogni corpo è solo

una realtà lontana, un povero innocente.

Torno, e mi trovo, prima d’un appuntamento

da Carlo o Cartone, da Nino a Via Rasella

o da Nino a Via Borgognone in una zona

oggetto di mie sole frequentazioni…

Due o tre tram e migliaia di fratelli

(col bar luccicante sullo spiazzo,

e il dolore, spento nelle coscienze italiane,

d’essere poveri, il dolore del ritorno a casa,

nel fango, sotto nuove catene di palazzi)

che lottano, si colpiscono, si odiano tra loro,

per la meta di un gradino sul tram, nel buio,

nella sera che li ignora, perduti in un caos

che il solo fatto d’appartenere a un rione remoto

lo delude nel suo essere una cosa reale.

Io mi ritrovo il vecchio cuore, e pago

il tributo ad esso, con lacrime

ricacciate, odiate, e nella bocca

le parole della bandiera rossa,

le parole che ogni uomo sa, e sa far tacere.

Nulla è mutato! siamo ancora negli Anni Cinquanta!

siamo negli Anni Quaranta! prendete le armi!

Ma la sera è più forte di ogni dolore.

Piano piano i due tre tram la vincono

sulle migliaia di operai, lo spiazzo

è quello dei dopocena, sul fango, sereno,

brilla il chiaro d’una baracca di biliardi,

la poca gente fa la coda, nel vento

di scirocco di una sera del Mille, aspettando

il suo tram che la porti alla buia borgata.

La Rivoluzione non è che un sentimento.

Da” Poesia in forma di rosa”, Garzanti, Milano, (1961)

Una inestimabile riesumazione dei primi versi e testi, oggi introvabili, del prof.Jean Igor Ghidina docente di Letteratura e lingua italiana alla Blaise University (Francia).

L’autore del suddetto breve saggio sulla genesi della poesia di Pier Paolo Pasolini,e in particolare sulle prime stesure liriche,conferma la grandezza e l’elevato valore critico che si dispiega in un sottile filo storico, in rara abilità filologica e soprattutto nell’esplorazione dei rapporti invisibili tra i rivolgimenti interiori da cui trae l’humus la fioritura del verso del poeta di Casarsa, che in realtà nacque alla periferia dell’avvilente lavoro contadino della madre,donna numinosa,amata dal figlio con passione edipica,che lo proteggerà nei sanguinosi giorni della guerra e del peregrinare in vari luogo del Nord,per sfuggire alla pioggia di bombe che devastarono anche il Friuli. I suoi primi scritti in versi sono rivestiti del dialetto friulano anche arcaico,ricercato con certosina passione,in quanto ancora incorrotto e perciò idoneo a paradigmare con genuina e originale trasparenza la voce interiore del mondo contadino,che sentiva risuonare puro,come riflesso dell’originaria e ricca di valori naturali e biologici, come il focolare sacro, simbolo invulnerabile della sacralità della famiglia,in cui tutti si riconoscevano e la lingua della madre che teneramente insegnava a balbettare le prime indecrittabili sillabe agglomerate progressivamente nell’eco della parlata della madre. Risalgono al 1944 i primi componimenti in friulano,come “I turcs tal Friul”,opera teatrale che sarà pubblicata solo nel 1976, i “romans” e “Poesie a Casarsa”,che in questi giorni rivedranno la luce per merito del locale Centro Studi Pier P.Pasolini,in cui sono custoditi numerosi faldoni con scritti inediti del poeta e che costantemente sono meta di studiosi di tutto il mondo. L’insigne studioso italo francese, docente alla Blaise Pascal University,già autore di numerose opere critiche e promotore di Convegni internazionali sulla letteratura italiana e su temi specifici, come quello recente sui problemi delle frontiere nelle opere di diversi scrittori, è ritenuto uno dei maggiori critici e studiosi di italianistica del nostro tempo. A noi non resta che dimostrargli la nostra sconfinata stima e il ringraziamento per il prezioso contributo dato all’approfondimento di molti punti oscuri o controversi sull’interpretazione e sulla comparazione scientifico-razionale di brani, di personaggi. di esegesi calzanti di improvvisati strumenti di decrittazione.

Si è insistito presso varie sedi critiche sull’intreccio tra la precocità letteraria di Pier Paolo Pasolini e il binomio inscindibile che formò con la madre Susanna Colussi la quale proveniva da una famiglia rurale che aveva abbandonato il friulano avito inurbandosi a Casarsa. Difatti, alla stregua della maggior parte delle famiglie borghesi locali, l’accedere a un nuovo statuto sociale significava il recepimento di un nuovo idioma, ovvero il dialetto venetizzante per lo meno entro la cornice casalinga. È quindi un po’ fuorviante asserire che il friulano era l’idioma parlato dalla madre di Pasolini, trattandosi in sostanza di una lingua rimossa dall’ambito familiare ma ancora vivace nel popolo e nel territorio circostante. Comunque, come già osservò Ippolito Nievo nelle Confessioni di un italiano, la propensione delle elite ad adottare una nuova lingua ammantata di prestigio sociale era un fenomeno assai diffuso.

Per via dei dissidi col padre, peraltro prigioniero di guerra nel 1941, Pasolini soggiorna sempre più spesso in Friuli per rimanervi dal 1943 al 1949, pubblicando lo Stroligut di cà da l’aga e fondando L’academiuta di lenga furlana, rivista e cenacolo in cui si intrecciano sia questioni squisitamente letterarie che rivendicazioni politiche e linguistiche che palesano l’intenso dibattito intellettuale dell’epoca tra cui spiccava l’affermarsi del movimento autonomistico. Il piglio prettamente lirico delle Poesie a Casarsa non deve farci dimenticare il versante civile ed epico cui è improntata l’opera teatrale I turcs tal Friûl e i romanzi quali Romans che raffigurano i valori e le vicende sociali del mondo contadino nel periodo postbellico.

Con il suo trasferimento a Roma nel 1950, Pasolini si cimenterà in nuove opere spaziando dal giornalismo al cinema e allo sperimentalismo letterario. Se la disamina del periodo romano esula dalla nostra impostazione, comunque va tenuto presente che pubblicando La meglio gioventù nel 1954 et La nuova gioventù nel 1975, anno della sua morte, Pasolini non ha smesso di mantenere un legame viscerale con il Friuli i cui intellettuali hanno asssunto posizioni assai diverse nei suoi confronti. Difatti, gli si rimproverò di crogiolarsi nel rimbombo mediatico innescato dalle sue provocazioni oppure di essere un borghese decadente e spregiudicato, attratto dagli efebi e sussiegoso nei confronti del popolo. Inoltre, venne anche accusato di strumentalizzare le istituzioni e le personalità che criticava aspramente.

Altri esponenti di spicco della cultura locale, come Antoni Beline/Antonio Bellina, prete co-traduttore della Bibbia in friulano, in compenso non si sono peritati ad assurgere Pasolini a oracolo profetico, pur ammettendo i limiti e le contraddizioni del personaggio. Difatti, in Trilogjie tormentade, Beline equipara Pasolini a un vate che scaglia invettive contro la Chiesa, il potere politico ed economico, insomma contro le istituzioni che sono ree di propinare nella cultura di massa l’idolatria dell’omologazione. Il peccatore Pasolini è riuscito a carpire in modo icastico la radicalità di Cristo nel film Il vangelo secondo Matteo, senza indulgere a qualsiasi orpello melodrammatico. Per Beline, Pasolini ha saputo meglio dei dignitari ecclesiastici rivelare e vituperare le derive antropologiche dell’edonismo consumistico, salvo a scardinare i difensori dell’ordine morale. Senza ricalcare totalmente Beline in questa esaltazione, ci pare opportuno far mente locale al Pasolini non solo elegiaco, ma a quello più epico e dissonante che scaturisce da alcuni brani tratti da I Turcs tal Friûl e da La nuova gioventù

I Turcs tal Friul costituisce il primo testo teatrale di Pier Paolo Pasolini scritto nel maggio 1944, ma venne riesumato ed edito da Luigi Ciceri soltanto nel 1976.

L’opera viene ambientata nel 1499, mentre riunitisi in consiglio i contadini casarsesi impetrano dapprima la protezione di Cristo per scampare all’annunciata strage e poi dibattono per sapere se debbano impugnare le armi per salvare il proprio onore. Mentre incombe la minaccia turca, Meni Colus decide di fronteggiare gli invasori con altri giovani, venendo ucciso in combattimento. Mentre la madre Lussia e il fratello Pauli sono affranti dal dolore, una tempesta miracolosa scompiglia le orde turche. La morfologia della diegesi, che consta di un incipit in medias res, di un crescendo drammatico e di un ribaltamento salvifico proprio nell’epilogo, è correlata alla regola classica delle tre unità per cui I Turcs tal Friul serba anche oggi un’indubbia forza evocatrice. Si aggiunga che il friulano casarsese qui adoperato esprime nel lessico e negli idiomatismi maggiormente la lingua del popolo nella sua dimensione polifonica, laddove la poesia pasoliniana rivela spesso la propensione all’idioletto rarefatto ed estetizzante.

Rifacendosi alle scorrerie turche del 1499, Pasolini innesta la cronaca familiare agli eventi della macrostoria dato che Zuan Colus, suo antenato da parte materna, figura in un’iscrizione epigrafica visibile tutt’ora nella chiesa Santa Croce di Casarsa. Peraltro, la minaccia turca fa parte del susseguirsi di invasioni che hanno travolto il Friuli nel corso dei secoli cominciando dagli unni di Attila che saccheggiarono Aquileia nel 452 d. C. Il 1944 penultimo anno di guerra, poi, anno di stesura dell’opera, riecheggia i ricordi traumatici dei parenti e dei compaesani arruolati coattivamente nella Brigata Julia e dispersi sul fronte sovietico per cui I Turcs tal Friul riveste una dimensione metastorica in quanto questo dramma trasfigura gli eventi storici e le loro conseguenze sulla pelle viva del popolo.

I personaggi illustrano l’aggancio autobiografico, poiché ci imbattiamo in Zuan Colus, prosecutore palese dell’antenato di fine Quattrocento, Pauli Colus e Meni Colus, alter ego di Pier Paolo Pasolini e di suo fratello Guido. Fa specie notare che la morte di Meni Colus nell’epilogo anticipa in modo premonitorio, l’eccidio perpetrato da partigiani comunisti di cui fu vittima Guido Pasolini nel febbraio 1945 à Porzûs.

L’eroe sacrificale Meni Colus che incarna l’epopea degli umili introduce una dissonanza rispetto al canone di genere poiché il suo verbo bestemmiatore infrange la compattezza unanime dei contadini determinando uno svolgimento attanziale meno scontato. Se gli altri personaggi maschili rappresentano l’archetipo del friulano tenace ed inconcusso nella sua fede religiosa, Meni Colus lascia intravedere il modello dissenziente del ribelle anticonformista che esiste anche nelle raffigurazioni della società friulana. Fra i personaggi femminili, si staglia Lussia, la madre di Meni Colus, dalla quale emana un’onda numinosa, in quanto donna insieme vulnerabile e protettrice, ligia ai gesti aviti e alla comunità casarsese. Ritroviamo in questo dramma i binomi dicotomici che informano la poesia pasoliniana, ossia : mito/storia, irruenza giovanile/ordine costituito, purezza dell’infanzia/violenza degli adulti. I personaggi presentano un volto talvolta ambiguo come Meni Colus che pur essendo mosso dal suo ideale di generosità lungi da ogni fatalismo, è insieme propenso a trastulli macabri quando uccide il cardellino di suo fratello Nisiuti, specchio di innocenza. La connivenza tra madre e figlio, dai contorni edipici è tangibile nei dialoghi e nei monologhi che fanno intervenire Lussia e Meni Colus. L’insieme del dramma è permeato di una vitalità sorgiva che va di pari passo con i riti e i valori di una civiltà arcaica in antitesi con la norma della società borghese incarnata dal padre di Pasolini. I turchi rimandano invece al regresso antropologico, all’estrinsecarsi delle pulsioni omicide più abbiette che cozzano con il Friuli cristiano, alludendo nel contempo agli strascichi dell’occupazione nazista. Ritroviamo ne I Turcs tal Friul vari topoi che costellano l’opera omnia di Pasolini come l’oppressione esercitata dalla Storia a scapito degli umili votati a servire da capri espiatori, il richiamo vibrante dei derelitti alla Misericordia divina e talvolta il loro grido di disperazione, la cornice soffusa di sacralità delle case contadine e del paesaggio all’insegna di un vita in sintonia con la preghiera e con le stagioni, la vita comunitaria attorno al fogolâr, le donne ieratiche ricettacolo della memoria locale.

« Saluto e augurio » è una poesia che chiude la seconda parte della raccolta La nuova gioventù, intitolata « Seconda forma della meglio gioventù ». Essa include a sua volta una terza sottoparte, chiamata « Tetro entusiasmo », scritta nel 1973-1974, da dove è ricavata questa poesia il cui titolo ossimorico lascia trapelare di primo acchito sia la fine dell’idillio giovanile che l’anelito a tramandare una parola pregna di valori imperituri. La poesia prende le mosse con un preludio in cui viene raffigurato il ritratto dell’interlocutore che è un giovane fascista, mentre dopo la quinta strofa il discorso diventa un’esortazione che mette a fuoco la tematica cardine del rifiuto dell’omologazione.

Il ritratto del giovane fascista si dispiega in tre strofe di cui due ritmate dall’anafora Al è, in cui la sembianza fisica : alt, ciavièj curs, non trascura il coloro dominante gris. L’impressione alquanto scontata di giovane fascista dalla parvenza marziale viene sfumata dal riferimento alle lingue classiche ovvero al latino e al greco. Non si tratta quindi di un giovane incolto, ma Pasolini insiste anche sul divario tra il paese natio : un país,e il luogo di studi : in sitàt, come per alludere all’ambivalenza di un cultura esogena, o esaltatrice o distruttrice della cultura primigenia.

Nella seconda parte esortativa, si va delineando il contrasto tra un anelito di persuasione e l’ermetismo incallito dell’interlocutore. Il tentativo del poeta sembra quindi votato al fallimento, in quanto ribadisce la sentenza lapidaria : ti sos un muart. Mentre l’anafora difínt sottolinea l’ingiunzione del poeta al suo interlocutore, i versi consentono di individuare un lessico che esprime il paesaggio autentico della Bassa friulana e quindi la civiltà contadina cara a Pasolini. Il moràr rimanda alla gelsobachicoltura, l’aunàr alle risorgive e alla fauna prima dell’avvento della ricomposizione fondiaria. Le numerose alliterazioni in -àr, in -s e in -cs [ks], ove spicca il consonantismo peculiare del friulano, abbinano la lingua ladina alla realtà territoriale e la stupenda paronomasia : Mòur di amòur, correla due vocaboli di solito antinomici, in realtà strettamente intrecciati che ricordano l’epigrafe della poesia nella stessa raccolta intitolata « Il dí da la me muàrt », vale a dire una citazione del Vangelo di San Giovanni : “… se il chicco di grano, caduto in terra, non morirà, rimarrà solo, ma se morirà darà molto frutto.” La fecondità della vita sta nell’amore dato e ricevuto perfino con l’oblazione mistica, idea questa suffragata da vignis, mentre il campo lessicale è permeato di riferimenti al mondo rurale e contadino in sintonia con la natura. Ne scaturisce un senso di tempo immemoriale, di radicamento in una tradizione tramandata dagli avi a mille miglia dalla frenesia dilapidatrice dell’omologazione edonista, bersaglio polemico per eccellenza di Pasolini.

Le panolis rinviano al granoturco quale componente imprescindibile della società friulana, sia come ingrediente della polenta e addobbo delle case, mentre ledàn accenna all’allevamento in quanto componente della policoltura ed elemento olfattivo. Ci troviamo in un mondo foriero di umiltà e di piaceri semplici, assai estraneo all’universo artificiale e tecnologico della modernità che impone lo sfruttamento scriteriato della natura, rinvilita a mera risorsa priva di dignità intrinseca.

La rima che associa roja a ploja palesa le forze primordiali che permettono la vita sulla terra rappresentando di nuovo il paesaggio della Bassa dove le rogge provvedono all’irrigazione o al rifornimento dei lavatoi. Il poeta lascia intendere che l’acculturamento cittadino e libresco del giovane fascista lo sta allontanando dalle origini, pertanto lo esorta a non recidere il legame con la campagna.

Senza la sapiensa, la conoscenza verace, santa, perché senza soluzione di continuità con la terra che acccoglie e dà la vita, non può esistere una vita degna di essere vissuta. Il climax ascendente (Difínt, conserva, prea!) esprime non solo la necessità di tutelare un territorio e i suoi valori, ma anche l’umiltà necessaria e il richiamo alla trascendenza, essendo la preghiera sia l’accettazione dell’eteronomia che un palpito di speranza.

Le ultime strofe sono improntate all’accomiatarsi del poeta che vagheggia una specie di viatico da tramandarsi a un erede spirituale e va notato negli ultimi versi l’allitterazione in -z (lizèir, zint, sielzínt, zoventút») che pone in risalto i vocaboli semanticamente collegati all’idea di una gioventù dello spirito, imperitura.

I Turcs tal Friul

Pauli Colús

Crist, pietàt dai nustri país. No par fani pí siors di chel ch’i sin. No par dani ploja. No par dani soreli. Patí cialt e frèit e dutis li tempiestis dai sèil, al è il nustri distín. Lu savín. Quantis mai voltis ta chista nustra Glisiuta di Santa Crous i vin ciantàt li litanis, parsè che Tu ti vedis pietàt da la nustra ciera! Vuèi i si ‘necuarzin di vèj preàt par nuja: vuèi i si ‘necuarzin che Tu ti sos massa pí in alt da la nustra ploja e dai nustri soreli e dai nustris afàns. Vuèi a è la muart ch’a ni speta cà intor. Cà intor, Crist, dulà ch’i sin stas tant vifs da crodi di stà vifs in eterno e che in eterno Tu ti ves di dàighi ploja ai nustris ciamps, salut ai nustris puors cuarps. Ma di-n -dulà vènia che muart? Cui àia clamàt che zent di un altri mont a puartani la fin da la nustra puora vita, sensa pretesis, sensa ideài, sensa ‘na gota di ambitiòn? Ucà, a si stava, Crist, cu ‘l nustri ciar, cu la nustra sapa, cu ‘l nustri colt, cu la nustra Glisiuta … Èsia pussibul che dut chistu al vedi di finí? Se miracul èisa, chistu, Signòur, che Tu ti vedis di vivi enciamò, quant che dut cà intor, che adès al è vif, coma che s’al ves di stà vif par sempri, al sarà distrut, sparít, dismintiàt? E tu Verzin Beada? Sint se bon odour ch’alsofia dai nustri país … Odour di fen e di erbis bagnadis ; odour di fogolars; odòur ch’i sintivi di fantassin tornant dai ciamp. Tu, almancul, Tu, ch’i ti vedis pietàt di nu, ch’i ti fermis il Turc.

La Narrativa

Molte opere dello scrittore non seguono i canoni tradizionali di strutturazione della trama, ma sono dei veri componimenti poetici trasformati in “Racconti in versi”. Così, nella produzione saggistica riecheggiano i timbri del narratore. Tale scelta creativa, impregnata di cadenze liriche, fluisce come un poema, già ne “Il sogno di una cosa”, composto tra il 1949 e il 1950 e pubblicato nel 1962. L’opera è ambientata in un Friuli, dilaniato dalla lotta tra contadini e proprietari terrieri, che spinge molti giovani friulani ad emigrare in terra jugoslava, gestita dal comunismo, nella vana speranza di trovare lavoro e giustizia. La tematica potrebbe inserire un tassello al Neorealismo di Pasolini, ma l’esuberanza dello scrittore sconvolge spesso i canoni del resoconto oggettivo. Anche i due romanzi “Ragazzi di vita” (1955) e “Una vita violenta” (1959) che riscossero un vasto successo, quando lo scrittore aveva aderito al mondo del sottoproletariato e aveva avviato la poetica dello sperimentalismo linguistico. Ragazzi di vita è ambientato nel sottobosco selvaggio delle borgate romane e racconta le gesta di Riccetto e di altri ragazzi di strada che hanno formato una banda e compiono azioni malavitose con fredda indifferenza morale, anzi con radicale cinismo. Lo scrittore racconta senza occultare la sua simpatia per quel mondo abbandonato alla supremazia dell’istinto. Per tale adesione poetica alle suggestioni del primitivismo, elimina dalle sue pagine ogni consistenza ideologica, legittimando le censure dei moralisti dell’impegno, ma arricchisce il romanzo di lirismo fantastico, imprimendogli l’andatura del poema picaresco del racconto, in cui lo scrittore vuole immergersi totalmente e dimenticare di esistere nei gorghi incalzanti del ritmo delle situazioni, per cui alcuni critici lo hanno apparentato alla tecnica narrativa di Verga. Il secondo romanzo “Una vita violenta” è ambientato ancora nelle borgate periferiche di Roma, ma il disegno del romanzo ha un protagonista, (a differenza del primo che ha un procedimento corale,) Tommaso Puzzilli, un ragazzo di vita, con un più rilevante spessore psicologico. Inizialmente animato dal furore ideologico del fascismo, gradualmente matura la coscienza politica della propria classe sociale, convertendosi al comunismo. Afflitto dalla tubercolosi, muore dopo aver compiuto il salvataggio di una prostituta, durante lo straripamento dell’Aniene. Il romanzo, giudicato un po’ fragile nella struttura, ha brani di commovente lirismo, quando descrive l’avanzare del protagonista nelle baracche inondate.

Una tempesta di critiche, certamente prevenute, sono piovute sull’uso del dialetto di Pasolini. In realtà, l’operazione linguistica muove, come sostiene il Filippelli, (L’itinerario della Letteratura nella civiltà italiana): “L’operazione linguistica di Pasolini muove non dalla bruta fisicità del reale, ma dall’intuizione lirica della sua anima segreta”.

LA LETTERA DI ORIANA FALLACI A PIER PAOLO PASOLINI

La lettera che Oriana Fallaci scrisse allo scrittore, dopo la sua morte il 16 novembre del 1975…è un prezioso documento che la grande Oriana, fraterna amica dell’autore di “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”, oltre ad essere testimonianza di una salda amicizia, consente al lettore e al critico di penetrare nei torbidi e angosciosi labirinti dell’animo del poeta e, mediante una retrospettiva narrazione dei momenti più cupi dell’universo interiore “dell’Usignolo della Chiesa Cattolica”, con le relative interlocuzione memoriali, scrive una pagina di intensa partecipazione allo strazio segreto dell’amico, nella cui cupezza del volto e nell’intonazione dei loro colloqui solitari e intimi, da “veri fratelli”, ci lascia un tracciato dell’Itinerarium animi in mortem”, con una dolcezza di confronto e di delicata misura verbale, che nella cattura di un fluviale tormento e nel recupero di lunghi frammenti di memoria, promuove la testimonianza ad una pagina aurea di verità e di immortale poesia.(C.A.). Questa lunghissima lettera di Oriana Fallaci è una significativa e prorompente testimonianza che ci aiuta a conoscere meglio i turbamenti del grande scrittore italiano. Fu indirizzata idealmente al poeta dopo la sua morte e al suo interno la Fallaci rievoca parole, pensieri ed emozioni che le aveva lasciato il poeta attraverso alcune lettere. Un documento prezioso che ci consegna un vero e proprio ritratto dell’autore.

“Da qualche parte, Pier Paolo, mischiata a fogli e giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa. Quella lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Me la sono portata dietro per due o tre settimane, le ho fatto fare il giro di mezzo mondo fino a New York, poi l’ho messa non so dove e mi chiedo se un giorno la ritroverò. Spero di no. Vederla di nuovo mi farebbe male quanto me ne fece quando la lessi e rimasi intirizzita a fissar le parole, sperando di poterle dimenticare. Non le ho dimenticate, invece. Posso quasi ricostruirle a memoria. Più o meno, così: “Ho ricevuto il tuo ultimo libro. Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda pagina. Non voglio leggerlo, mai. Non voglio sapere cosa v’è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità. Perdonami, ma quel disgusto io me lo porto dietro fin da bambino, quando avevo tre anni mi sembra, o forse erano sei, e udii mia madre sussurrare che…”. Non ti risposi. Cosa si risponde a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi uomo, il suo dolore d’essere nato da un ventre di donna? Non era una lettera diretta a me, del resto, ma a te stesso, alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla rabbia d’essere venuto al mondo grazie a una pancia gonfia, due gambe divaricate, un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. E come consolarti, placarti, di una simile ineluttabilità? Le parole con cui consolarti erano nel libro che tu rifiutavi con ira, l’unico modo per placarti sarebbe stato prenderti fra le braccia: amarti come solo una donna sa amare un uomo. Ma tu non hai mai permesso a una donna di prenderti fra le braccia, amarti. Quel nostro ventre da cui sei uscito ti ha sempre riempito di orrore. Fuorché tua madre, che veneravi come una Madonna messa incinta dallo Spirito Santo, dimenticando che anche tu eri stato legato a un cordone ombelicale che si snoda nel sangue, noi donne ti incutevamo fisicamente un disgusto. Se ci accettavi, era per pietà. Se ci perdonavi, era per volontà. In ogni caso non dimenticavi mai la leggenda che dà a noi la colpa d’aver colto la mela, scoperto il peccato. Odiavi troppo il peccato, il sesso, che per te era peccato. Amavi troppo la purezza, la castità che per te era salvezza. E meno purezza trovavi, più ti vendicavi cercando la sporcizia, la sofferenza, la volgarità: come una punizione. Come certi frati che si flagellano, la cercavi proprio con il sesso che per te era peccato. Il sesso odioso dei ragazzi dal volto privo di intelligenza (tu che avevi il culto dell’intelligenza), dal corpo privo di grazia (tu che avevi il culto della grazia), dalla mente priva di bellezza (tu che avevi il culto della bellezza).

In loro ti tuffavi, ti umiliavi, ti perdevi: tanto più voluttuosamente tanto più essi erano infami. Di loro ci cantavi con le tue belle poesie, i tuoi bei libri, i tuoi bei film. Da loro sognavi d’essere ucciso, prima o poi, per compiere il tuo suicidio. Sono cattiva a dirti questo? Sono crudele anch’io? Forse, ma sei stato tu a insegnarmi che bisogna essere sinceri a costo di sembrare cattivi, onesti a costo di risultare crudeli, e sempre coraggiosi dicendo ciò in cui si crede: anche se è scomodo, scandaloso, pericoloso. Tu scrivendo insultavi, ferivi fino a spaccare il cuore. E io non ti insulto dicendo che non è stato quel diciassettenne a ucciderti: sei stato tu a suicidarti servendoti di lui. Io non ti ferisco dicendo che ho sempre saputo che invocavi la morte come altri invocano Dio, che agognavi il tuo assassinio come altri agognano il Paradiso. Eri così religioso, tu che ti presentavi come ateo. Avevi un tale bisogno di assoluto, tu che ci ossessionavi con la parola umanità. Solo finendo con la testa spaccata e il corpo straziato potevi spegnere la tua angoscia e appagare la tua sete di libertà. E non è vero che detestavi la violenza. Con il cervello la condannavi, ma con l’anima la invocavi: quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te. Non è vero che maledicevi il dolore. Ti serviva, invece, come un bisturi per estrarre l’angelo che era in te. Io me ne accorsi fin dal primo incontro, quando ci conoscemmo a New York: ormai, dieci anni fa. E quel fatto mi impressionò più del tuo genio esaltante, della tua cultura irritante, della tua fantasia scatenata. Scappavi ogni notte nei quartieri dove neanche i poliziotti osano entrare armati. Non ti stancavi mai di sfidare la turpitudine, toccare l’orrendo, unirti ai relitti maschili dei drogati, degli invertiti, degli ubriaconi. Sia che tu ti recassi nella Bowery o a Harlem o al porto, eri sempre presente dove c’era il male e il pericolo. Arthur Rimbaud in confronto diventava un’educanda. Quante volte ho temuto di sentirmi dire che ti avevano trovato con la gola tagliata o una pallottola in cuore. Una sera te lo confessai. Eravamo dinanzi al Lincoln Center e cercavi un taxi per recarti in un posto che non volevi ammettere. Per l’impazienza apparivi inquieto, tremavi. Mormorai: “Ti farai tagliare la gola, Pier Paolo”. E tu mi fissasti con occhi lucidi e tristi (erano sempre tristi i tuoi occhi, anche quando ridevi), poi rispondesti ironico: “Sì?”. Ricordi, vero, quei giorni a New York? Venivi nel mio appartamento, sedevi sul vecchio divano, chiedevi una Coca-Cola (non ti ho mai visto ubriaco) e mi raccontavi di amare New York perché era sporca, senz’anima. Di quella città straordinaria vedevi soltanto la miseria morale, da ex-colonia dicevi, da sottoproletariato, e una povertà che paragonavi alla povertà di Calcutta, Casablanca, Bombay.Un pomeriggio esclamasti: “Mi dispiace di non esser venuto qui prima, 20 o 30 anni fa, per restarci. Non mi era mai successo di innamorarmi così d’un Paese. Fuorché in Africa, forse. Ma in Africa vorrei andare e restare per non ammazzarmi. Sì, l’Africa è come una droga che prendi per non ammazzarti. New York invece è una guerra che affronti per ammazzarti”. Eri giunto da Montréal con il treno. Eri sceso a una stazione sotterranea e non avevi trovato un facchino. Con le valigie che ti stroncavano le braccia avevi percorso un tunnel, e in fondo al tunnel c’era una luce accecante. La città t’aveva aggredito con la gloria di un’apparizione: Gerusalemme che appare agli occhi di un crociato, dicesti. I grattacieli invece li vedevi come le Dolomiti, e io ti ascoltavo in preda alla paura: eri solo poeta o anche pazzo? Non avevo mai pensato che New York potesse essere vista come Gerusalemme e i grattacieli come le Dolomiti. Ma in cima a quei grattacieli non volevi salire mai. Quante volte tentai di portarti all’ultimo piano dell’Empire State Building! Ti promettevo: “È come salire sulla vetta di un monte, il vento è pulito lassù”. Mi opponevi sempre una scusa: a te non interessava il vento pulito. Interessava la laidezza della Quarantaduesima Strada, con le sue luci rosse da inferno e i negozi che vendono pornografia. “Ieri, nella Quarantaduesima, ho visto un uomo che stava morendo. In mano aveva un pacchetto. L’ha fissato e poi l’ha scaraventato per terra con collera tale che il pacchetto s’è rotto. Dopo l’uomo s’è appoggiato al muro, è scivolato piano per terra ed è rimasto lì: a morire. Senza che nessuno si fermasse a guardarlo, aiutarlo. Neanch’io. Ma è male questo? È mancanza di pietà? Forse è una forma superiore di pietà. Capisci, lasciare gli altri morire”.Diventammo subito amici, noi amici impossibili. Cioè io donna normale e tu uomo anormale, almeno secondo i canoni ipocriti della cosiddetta civiltà, io innamorata della vita e tu innamorato della morte. Io così dura e tu così dolce. V’era una dolcezza femminea in te, una gentilezza femminea. Anche la tua voce del resto aveva un che di femmineo, e ciò era strano perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo: secchi, feroci. Sì, esisteva una nascosta ferocia sui tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili, una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua andatura maschia, scattante, da belva che salta addosso e morde. Però quando parlavi o sorridevi o muovevi le mani diventavi gentile come una donna, soave come una donna. E io mi sentivo quasi imbarazzata a provare quel misterioso trasporto per te. Pensavo: in fondo è lo stesso che sentirsi attratta da una donna. Come due donne, non un uomo e una donna, andavamo a comprare pantaloni per Ninetto (Davoli, ndr), giubbotti per Ninetto, e tu parlavi di lui quasi fosse stato tuo figlio: partorito dal tuo ventre, e non seminato dal tuo seme. Quasi tu fossi geloso della maternità che rimproveravi a tua madre, a noi donne. Per Ninetto, in un negozio del Village, ti invaghisti di una camicia che era la copia esatta delle camicie in uso a Sing Sing. Sul taschino sinistro era scritto: “Prigione di Stato. Galeotto numero 3678”. La provasti ripetendo: “Deliziosa, gli piacerà”. Poi uscimmo e per strada v’era un corteo a favore della guerra in Vietnam, ricordi? Tipi di mezza età alzavano cartelli su cui era scritto “Bombardate Hanoi”, e ci restasti male. Da una settimana ti affannavi a spiegarmi che il vero momento rivoluzionario non era in Cina né in Russia ma in America. “Vai a Mosca, vai a Praga, vai a Budapest e avverti che lì la rivoluzione è fallita: il socialismo ha messo al potere una classe di dirigenti e l’operaio non è padrone del proprio destino. Vai in Francia, in Italia, e ti accorgi che il comunista europeo è un uomo vuoto. Vieni in America e scopri la sinistra più bella che un marxista come me possa scoprire. I rivoluzionari di qui fanno venire in mente i primi cristiani, v’è in essi la stessa assolutezza di Cristo. M’è venuta un’idea: trasferire in America il mio film su san Paolo”. Della cultura americana assolvevi quasi tutto, ma quanto soffristi la sera in cui due studentesse americane ti chiesero chi fosse il tuo poeta preferito, tu rispondesti naturalmente Rimbaud, e le due ignoravano chi fosse Rimbaud. Per questo lasciasti New York così insoddisfatto? Io direi di no. Direi che lasciasti New York deluso perché non c’eri morto, perché ti eri affacciato sulla voragine e non vi eri caduto. Le notti trascorse in cerca del suicidio t’avevano reso soltanto le guance più scarne, lo sguardo più febbricitante. Mi sento, dicesti, come un bambino cui è stata offerta una torta e poi gliel’hanno sottratta mentre stava per addentarla. Sì, avresti dovuto bere mille altre amarezze prima di trovare qualcuno che ti facesse il dono di ucciderti, regalarti una morte coerente dopo una vita coerente. Dicono che tu fossi capace d’essere allegro, chiassoso, e che per questo ti piacesse la compagnia della gioventù: giocare a calcio, per esempio, con i ragazzi delle borgate. Ma io non ti ho mai visto così. La malinconia te la portavi addosso come un profumo e la tragedia era l’unica situazione umana che tu capissi veramente. Se una persona non era infelice, non ti interessava. Ricordo con quale affetto, un giorno, ti chinasti su me e mi stringesti un polso e mormorasti: “Anche tu, quanto a disperazione, non scherzi!”.Forse per questo il destino ci fece incontrare di nuovo, anni dopo. Fu a Rio de Janeiro, dov’eri venuto con Maria Callas: in vacanza. I giornali scrivevano che eravate amanti. Lo eravate? So che due volte, nella vita, hai provato ad amare una donna: restandone deluso. Ma non credo che una di queste due donne sia stata Maria. Eravate troppo diversi, troppo divisi esteticamente e psicologicamente e culturalmente. Allo stesso tempo però sembravate così uniti da una misteriosa complicità. Il mio sospetto è che tu l’avessi adottata come sorella, per farle dimenticare l’abbandono di Aristoteles Onassis. Non ti staccavi mai da lei, l’aiutavi perfino a vestirsi e a spogliarsi. Sulla spiaggia le ungevi le spalle perché il sole non gliele arrossasse. Ai ristoranti subivi ogni suo capriccio. Sempre indulgente, paziente, sereno come un infermiere di Lambaréné (città del Gabon dove Albert Schweitzer fondò il suo ospedale, ndr). Sì, c’era in te l’eroismo del missionario che va a curare i lebbrosi, la bontà del santo che subisce il martirio con gioia. Una sera ne parlammo, sul mare di Copacabana, dentro un tramonto di rosa e d’oro. Maria sonnecchiava sulla sabbia, fasciata in un costume da bagno nero, io ti raccontavo delle torture con cui i brasiliani seviziavano i prigionieri politici: il pau de arara, gli elettrochoc. Ma ascoltavi malvolentieri, quasi ti irritasse turbare con tali discorsi un tramonto di rosa e d’oro. Non mi rispondevi neanche. Solo quando ti accorgesti che ciò mi feriva, e io ti aggredii dicendo che allora non eri sincero nelle tue proteste e nelle tue battaglie, eri solo un Narciso che fingeva di battersi contro l’ingiustizia per esaudire la sua vanità, ti mettesti a parlare di Gesù Cristo e di san Francesco. Nessun prete mi ha mai parlato, come te, di Gesù Cristo e di san Francesco. Una volta mi hai parlato anche di sant’Agostino, del peccato e della salvezza come li vedeva sant’Agostino. È stato quando mi hai recitato a memoria il paragrafo in cui sant’Agostino racconta di sua madre che si ubriaca. Ho compreso, in quell’occasione, che cercavi il peccato per cercare la salvezza, certo che la salvezza può venire solo dal peccato, e tanto più profondo è il peccato tanto più liberatrice è la salvezza. Però ciò che mi dicesti su Gesù e su san Francesco, mentre Maria sonnecchiava dinanzi al mare di Copacabana, mi è rimasto come una cicatrice. Perché era un inno all’amore cantato da un uomo che non crede alla vita. Non a caso l’ho usato nel libro che non hai voluto leggere. L’ho messo in bocca al bambino quando interviene al processo contro la sua mamma: “Non è vero che non credi all’amore, mamma. Ci credi tanto da straziarti perché ne vedi così poco, e perché quello che vedi non è mai perfetto. Tu sei fatta d’amore. Ma è sufficiente credere all’amore se non si crede alla vita?”. Anche tu eri fatto d’amore. La tua virtù più spontanea era la generosità. Non sapevi mai dire no. Regalavi a piene mani a chiunque chiedesse: sia che si trattasse di soldi, sia che si trattasse di lavoro, sia che si trattasse di amicizia. Ad Alekos Panagulis, per esempio, regalasti la prefazione ai suoi due libri di poesie. E, verso per verso, con il testo greco accanto, volesti controllare perfino se fossero tradotte bene. Ci ritrovammo per questo, rammenti? Riprendemmo a vederci quando lui fu scarcerato e venne in esilio in Italia. Andavamo spesso a cena, tutti e tre. E mangiare con te era sempre una festa, perché a mangiare con te non ci si annoiava mai. Una sera, in quel ristorante che ti piaceva per le mozzarelle, venne anche Ninetto. Ti chiamava “babbo”. E tu lo trattavi proprio come un babbo tratta suo figlio, partorito dal suo ventre e non dal suo seme. Lasciarti dopocena, invece, era uno strazio. Perché sapevamo dove andavi, ogni volta. E, ogni volta, era come vederti correre a un appuntamento con la morte.

Ogni volta io avrei voluto agguantarti per il giubbotto, trattenerti, implorarti, ripeterti ciò che ti avevo detto a New York: “Ti farai tagliare la gola, Pier Paolo!”. Avrei voluto gridarti che non ne avevi il diritto perché la tua vita non apparteneva a te e basta, alla tua sete di salvezza e basta. A parte la lettera a pier paolo, teneva a tutti noi. E noi ne avevamo bisogno. Non esisteva nessun altro in Italia capace di svelare la verità come la svelavi tu, capace di farci pensare come ci facevi pensare tu, di educarci alla coscienza civile come ci educavi tu. E ti odiavo quando ti allontanavi su quella automobile con cui i tre teppisti t’avrebbero schiacciato il cuore. Ti maledicevo. Ma poi l’odio si spingeva in un’ammirazione pazza, ed esclamavo: “Che uomo coraggioso!”. Non parlo del tuo coraggio morale, ora, cioè di quello che ti faceva scrivere in cambio di contumelie, incomprensioni, offese, vendette. Parlo del tuo coraggio fisico. Bisogna avere un gran fegato per frequentare la melma che frequentavi tu, di notte. Il fegato dei cristiani che insultati e sbeffeggiati entrano nel Colosseo per farsi sbranare dai leoni. Ventiquattrore prima che ti sbranassero, venni a Roma con Panagulis. Ci venni decisa a vederti, risponderti a voce su ciò che mi avevi scritto. Era un venerdì. E Panagulis ti telefonò a casa ma, alla terza cifra, si inseriva una voce che scandiva: “Attenzione. A causa del sabotaggio avvenuto nei giorni scorsi alla centrale dell’Eur, il servizio dei numeri che incominciano con il 59 è temporaneamente sospeso”. L’indomùani accadde lo stesso. Ci dispiacque perché credevamo di venire a cena con te, sabato sera, ma ci consolammo pensando che saremmo riusciti a vederti domenica mattina. Per domenica avevamo dato appuntamento a Giancarlo Pajetta e Miriam Mafai in piazza Navona: prendiamo un aperitivo e poi andiamo a mangiare. Così verso le dieci ti telefonammo di nuovo. Ma, di nuovo, si inserì quella voce che scandiva: attenzione, a causa del sabotaggio il numero non funziona. E a piazza Navona andammo senza di te. Era una bella giornata, una giornata piena di sole. Seduti al bar Tre Scalini ci mettemmo a parlare di Franco (Francisco Franco, il dittatore spagnolo, ndr) che non muore mai, e io pensavo: mi sarebbe piaciuto sentir Pier Paolo parlare di Franco che non muore mai. Poi si avvicinò un ragazzo che vendeva l’Unità e disse a Pajetta: “Hanno ammazzato Pasolini”. Lo disse sorridendo, quasi annunciasse la sconfitta di una squadra di calcio. Pajetta non capì. O non volle capire? Alzò una fronte aggrottata, brontolò: “Chi? Hanno ammazzato chi?”. E il ragazzo: “Pasolini”. E io, assurdamente: “Pasolini chi?”. E il ragazzo: “Come chi? Come Pasolini chi? Pasolini Pier Paolo”. E Panagulis disse: “Non è vero”. E Miriam Mafai disse: “È uno scherzo”. Però allo stesso tempo si alzò e corse a telefonare per chiedere se fosse uno scherzo. Tornò quasi subito col viso pallido. “È vero. L’hanno ammazzato davvero”. In mezzo alla piazza un giullare con i pantaloni verdi suonava un piffero lungo. Suonando ballava alzando in modo grottesco le gambe fasciate dai pantaloni verdi, e la gente rideva. “L’hanno ammazzato a Ostia, stanotte”, aggiunse Miriam. Qualcuno rise più forte perché il giullare ora agitava il piffero e cantava una canzone assurda. Cantava: “L’amore è morto, virgola, l’amore è morto, punto! Così io ti piango, virgola, così io ti piango, punto!”. Non andammo a mangiare. Pajetta e la Mafai si allontanarono con la testa china, io e Panagulis ci mettemmo a camminare senza sapere dove. In una strada deserta c’era un bar deserto, con la televisione accesa. Entrammo seguiti da un giovanotto che chiedeva stravolto: “Ma è vero? È vero?”. E la padrona del bar chiese: “Vero cosa?”. E il giovanotto rispose: “Di Pasolini. Pasolini ammazzato”. E la padrona del bar gridò: “Pasolini Pier Paolo? Gesù! Gesummaria! Ammazzato! Gesù! Sarà una cosa politica!”. Poi sullo schermo della televisione apparve Giuseppe Vannucchi (conduttore del telegiornale Rai, ) e dette la notizia ufficiale. Apparvero anche i due popolani che avevano scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi nemmeno un corpo, tanto eri massacrato. Sembravi un mucchio di immondizia e solo dopo che t’ebbero guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia, eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo, eri una luce, e una luce s’è spenta?”

Oriana Fallaci