La redazione informa gli affezionati lettori di questa Rubrica, che nel corso delle precedenti uscite settimanali ha avuto un aumento esponenziale in gradimento e visualizzazioni, che la pubblicazione della stessa, a partire dalla prossima, avrà cadenza mensile.

“Al limite della decenza”

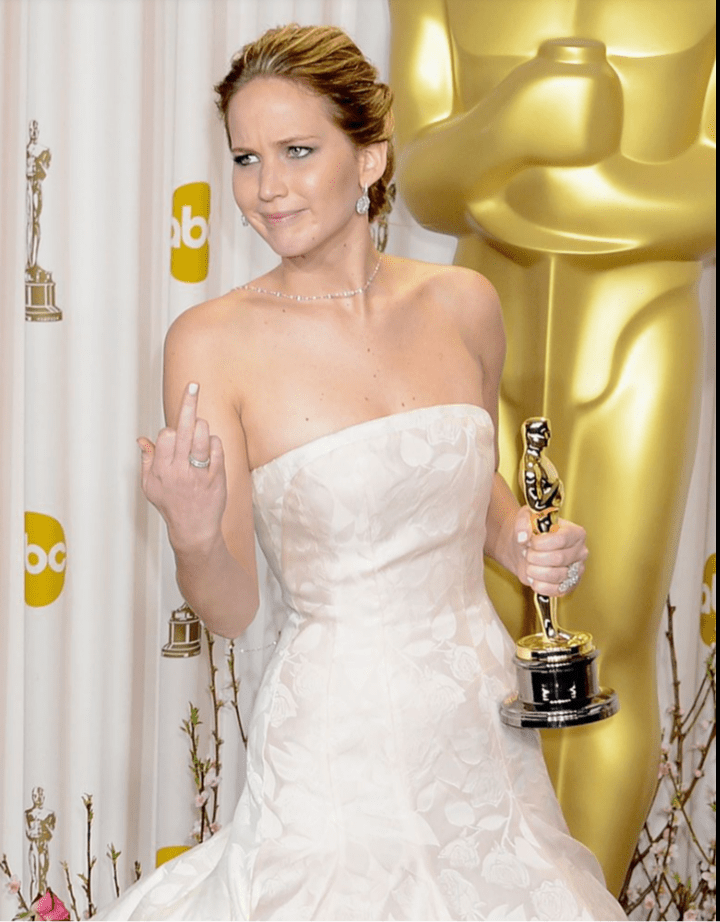

Una volta veniva definito ‘linguaggio da scaricatore di porto’ ed era appannaggio di determinate categorie di persone: quelle con un basso livello di istruzione e quelle costrette a lavorare duro per sopravvivere, era anche ampiamente utilizzato da delinquenti e prostitute. Andava quindi a braccetto con condizioni di vita sfavorevoli e collocazione sociale ai gradini più bassi. Oggi è usato pubblicamente e con disinvoltura da politici, docenti, attori, giornalisti e divi del piccolo e del grande schermo. Non necessariamente in momenti di particolare stress emotivo o di fronte ad accadimenti disastrosi, ma nel linguaggio ordinario: in contesti professionali, nell’ambito di performance artistiche, così come nelle relazioni fra persone.

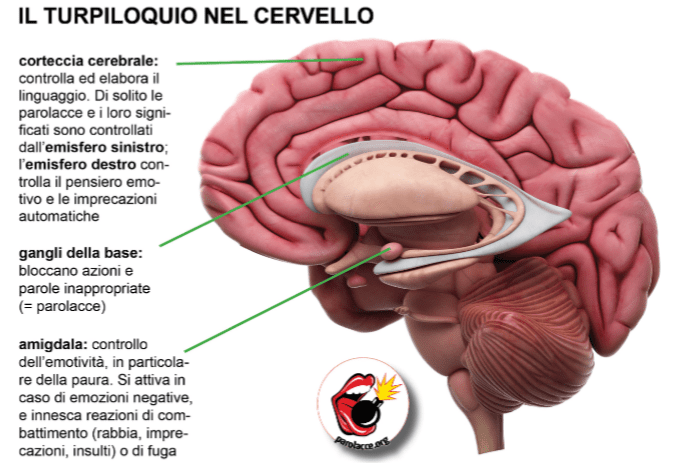

Prima di addentrarci nelle ragioni sociali alla base dello sdoganamento del linguaggio da scaricatore di porto, o camallo, come è detto a Genova, cerchiamo di capire quali sono i meccanismi biologici sottostanti.

Pare che nella parte cerebrale deputata al linguaggio esista una zona oscura, popolata da parolacce e imprecazioni, da quell’insieme di contenuti che vengono riconosciuti come appartenenti al ‘linguaggio tabù’. E pare pure che il suo utilizzo sia funzionale alla produzione di una scarica emotiva che diviene ancora più forte quando viene utilizzata la lingua dell’infanzia. Tale linguaggio occupa un posto nella nostra mente, diciamo che ha un suo luogo di residenza, ma molti di noi ritengono corretto che quella residenza non venga mai lasciata, neanche in situazioni estreme. E’ un linguaggio che quindi esiste, e con ricchezza proporzionale al nostro patrimonio lessicale, ma che non sempre entra nelle nostre conversazioni, vuoi per vergogna, o perché è considerato inopportuno, o perché si possiede un adeguato controllo degli impulsi e della rabbia, c’è comunque chi dice che se non lo si utilizza è per ignoranza o ridicolo pudore. In merito a questo punto nutriamo qualche perplessità.

Il linguaggio in questione, convenzionalmente, viene ritenuto più inadeguato nelle donne che negli uomini, o almeno era così fino a qualche tempo fa. Di fatto, oggi è prodigamente utilizzato dal gentil sesso, e questo forse rientra nell’impegno sociale all’abbattimento degli stereotipi di genere. Vi sono tuttavia persone che, con manifesto equilibrio, si spendono nel contrasto di tali stereotipi, eppure si interrogano sulle ragioni di una così grave perdita di eleganza, è il caso di Rosario Patanè, ex responsabile amministrativo ad Acireale, che su fb pubblica un post che intitola: “Parità di genere e linguaggio”, e che di seguito viene riportato quasi integralmente: Mi chiedo, sempre più sgomento, perché mai dilaghi sui social e nel parlato comune, il linguaggio ‘maschile’ più volgare, anzi scurrile, e tanto più viene usato dal ‘genere’ femminile e ancor di più da donne che hanno un alto grado di cultura, professione, sensibilità sociale ed educativa. Senza alcun imbarazzo, anzi risaltandone un certo stereotipo (maschilista) di salace espressività. Parole e interiezioni, fra l’altro di assai pessimo livello anche nel senso proprio lessicale, come m…a; s….a; c…..e; non rompere la m…; non rompere il c….o e così via sono usate come una sorta di simpatica ‘indipendenza intellettuale’, mentre esse sono proprie di un lessico che definire da caserma è quasi gentile. E poi, proprio dalle donne, perché mai lo stesso periodare non contempla attributi femminili pur largamente in uso? Cos’è, un segno di ‘non debolezza’, un modo di non sembrare subalterni al gloriosus linguaggio del miles maschile? Ma lo sgomento più forte mi assale, oltreché per ragioni di eleganza e di estetica del parlare, perché si vuole far passare questa nonchalance come segnale, quasi veicolo, di assoluta parità di genere, quando invece ne rappresenta proprio l’emulazione più contraddittoria e truce.

Non ne faccio certo una questione moralistica, per carità. Ma di eleganza e pregio della natura propria di ognuno di noi e del suo specifico che, si voglia o meno, il prodigioso miracolo della Natura e del Creato ci ha donato. Dono, appunto. Non condanna.

In quanto alla lotta per la Parità di Genere ci sarebbero anzi ci sono molte cose da fare e tanti ostacoli ancora da superare.

Sposiamo in modo pressoché totale il pensiero di Rosario Patanè ma, al tempo stesso, ci sentiamo di accogliere anche quello, forse un po’ più indulgente, di Roberto Marzano, poeta irriverente di Genova. A lui, che maneggia le parole con agile perizia, dobbiamo riconoscere che, se trattato in un certo modo, anche il linguaggio più scurrile e fastidioso può contribuire a dar vita a una certa forma di arte. Sull’argomento, così si esprime: L’uso del turpiloquio fa ormai pienamente parte del linguaggio popolare quotidiano. Penso che la volgarità sia data più dai toni e dai concetti intrinsechi (razzismo, sessismo, eccetera) che dai termini stessi. Certe parole – mi vengono in mente ‘cazzo’ con tutti i derivati e varianti dialettali, oppure ‘culo’ o ‘vaffanculo’ – sono state sdoganate anche dalla televisione e le si possono usare senza far strabuzzare gli occhi a nessuno. Credo che l’ostentazione e l’eccesso, spesso nei giovanissimi che si adeguano così al vocabolario del ‘branco’ dal quale vogliono farsi accettare, siano a volte fuori luogo e che possano creare fastidio in alcuni. E’ il caso delle bestemmie, che se talvolta possono essere di un livello ‘compositivo’ tale da rasentare la poesia – Toscana docet – , per contro possono urtare e offendere la sensibilità di persone credenti o inabituate allo ‘slang da bassifondi’.

Il linguaggio poetico, almeno dal mio punto di vista, è un’altra faccenda. Ovviamente anche i poeti nel quotidiano ne fanno largo uso proprio perché spesso sono le parole più adatte per esprimere un concetto o uno stato d’animo. Ma io, proprio come poeta, ho sempre fatto un punto d’onore del mio verseggiare l’assoluto non uso dello stesso. Una sola e unica eccezione in “Dovrò”:

Disimparare dovrò bon ton ed etichetta

diventar più insolente di una processionaria

tirar stracci nell’aria e calci contro il muro

ormeggiare le mani nelle tasche dell’anima

seminare impetigine in focolai di tigna…

Dovrò levare la forfora dai pettini unti

farne un mucchietto ben consistente

spalancare di colpo le dita e mandarlo

sul tuo sguardo codardo da pesce inquinato.

Dovrò assumere aria in dosaggio elevato

concentrarla ai polmoni con un respiro sicuro

e scaraventarti sul muso il mio bel “vaf-fan-culo”!

Altro discorso in “Accidenti” dove l’urgenza di offendere, o controffendere, qualcuno è filtrata da un gergo pseudopoetico che, detto così, non sarebbe altrettanto efficace della parolaccia giusta al momento giusto:

Che un cataclisma nero ti colpisca

gli spigoli degli ossi ti frantumi

a schiaffi ed improperi a catafascio

e torcerti i menischi anziché il collo!

Che un rutto di rifiuti ti sommerga

ti mozzi secco il fiato fino al punto

di sbrindellar la pleura del cervello

proteso al sciocco vizio di star spento.

I versi di Roberto Marzano, anche se probabilmente ispirati dagli stessi sentimenti che animano qualsiasi persona che, offesa o risentita per un torto subìto, inveisce con improperi, ci ricordano quanto importante sia la forma e quante le possibilità che la nostra magnifica lingua ci mette a disposizione. Ci mostrano altresì come, quasi in ogni circostanza, si possano smorzare i toni e rendere elegante anche il peggiore dei nostri sentimenti.